現代アートはどう鑑賞するべきか。一見、我々の日常からは遠い存在に感じるアートも、見方を変えればビジネスのヒントの宝庫なのかもしれない。広島そして岡山で芸術祭をプロデュースする2人のエグゼクティブに、「アートの魅力」について、さまざまな角度からお話しをいただいた。

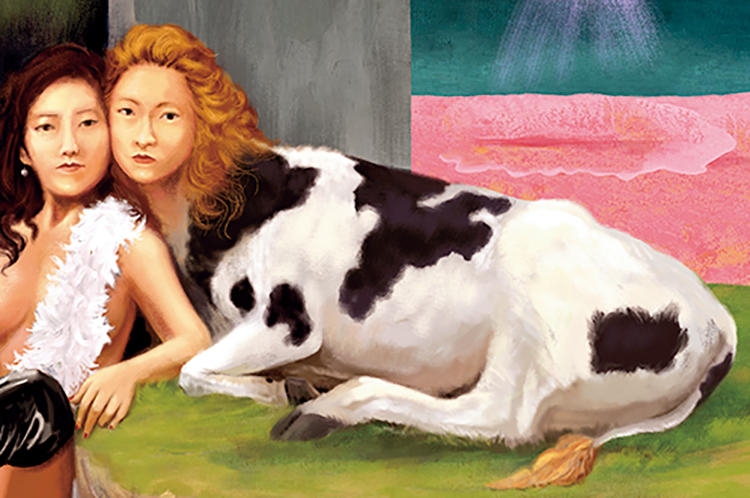

瀬戸内エリアで芸術祭をディレクション/プロデュースするお2人

アート・マネジメント・しまなみ 代表

中尾浩治さん(左)

1947年、広島県生まれ。慶應義塾大学卒業後、医療機器業界を経て、医療機器イノベーションの大学教育と現代アートを活用したイベント企画に従事。現代アートのコレクター歴20年。

ストライプインターナショナル代表取締役社長/岡山芸術交流総合プロデューサー

石川康晴さん(右)

1970年、岡山県生まれ。’94年クロスカンパニーを創業。’99年、「earth music&ecology」をスタート。現在、化粧品や飲食店など約30ブランドを国内外で展開。公益財団法人石川文化振興財団理事長。

芸術祭のキーマン対談「アートは”つなぐ”を創る」

M.E. 日々、世界中のアート作品に触れ、自らも芸術祭に関わっているお2人にとって、アートの魅力はどこにあるのでしょうか?

M.E. 日々、世界中のアート作品に触れ、自らも芸術祭に関わっているお2人にとって、アートの魅力はどこにあるのでしょうか?

中尾 まず、現代アートは、世界を見つめるための格好の材料になり得ることを知っておいて欲しいと思います。なぜならば、現代アートには、今の時代の、政治や経済、社会的なメッセージが色濃く反映されているからです。

中尾 まず、現代アートは、世界を見つめるための格好の材料になり得ることを知っておいて欲しいと思います。なぜならば、現代アートには、今の時代の、政治や経済、社会的なメッセージが色濃く反映されているからです。

M.E. なるほど。作品の背景に流れているストーリーに目を向け、想像力を膨らませながら、紐解いていくことが大事になるということですね。

M.E. なるほど。作品の背景に流れているストーリーに目を向け、想像力を膨らませながら、紐解いていくことが大事になるということですね。

中尾 そう。つまり、作品そのものを愉しむというよりも、作品の背景に潜む、考え方を観るもの。アート史の知識よりも、今、世界で何が起こっているか、翻って世界の歴史だとかを学んでいくと、作品が鏡になって自分と世界を映してくれるのです。そこが醍醐味。あっ、「学ぶ」というと難しく聞こえてしまいますが、要は、自分がいろんなことを経験すればするほど、それが鑑賞に活きてくるということ。だから現代アートは面白いのだと思います。

中尾 そう。つまり、作品そのものを愉しむというよりも、作品の背景に潜む、考え方を観るもの。アート史の知識よりも、今、世界で何が起こっているか、翻って世界の歴史だとかを学んでいくと、作品が鏡になって自分と世界を映してくれるのです。そこが醍醐味。あっ、「学ぶ」というと難しく聞こえてしまいますが、要は、自分がいろんなことを経験すればするほど、それが鑑賞に活きてくるということ。だから現代アートは面白いのだと思います。

石川 そうですね。現代アートは、世界中を取り巻く政治や経済がテーマになりやすく、その事象の背景を知らないと、作品を理解することは難しい場合が多いのかもしれません。だからこそ我々、鑑賞者の態度も問われているように思います。ただ単に、視覚的に作品を捉え、受動的な感情で鑑賞するよりも、自分の知識や想像力を駆使し、作品のメッセージを能動的に解釈するのが、現代アートの鑑賞であると。

石川 そうですね。現代アートは、世界中を取り巻く政治や経済がテーマになりやすく、その事象の背景を知らないと、作品を理解することは難しい場合が多いのかもしれません。だからこそ我々、鑑賞者の態度も問われているように思います。ただ単に、視覚的に作品を捉え、受動的な感情で鑑賞するよりも、自分の知識や想像力を駆使し、作品のメッセージを能動的に解釈するのが、現代アートの鑑賞であると。

中尾 変化の多い現代社会では、日頃素養を身につけ、多様な分野を学ぶことで、さまざまな問題に対処できるスキルを身につけることが大切です。アートを通して、そういった感覚を磨くことができるのです。

中尾 変化の多い現代社会では、日頃素養を身につけ、多様な分野を学ぶことで、さまざまな問題に対処できるスキルを身につけることが大切です。アートを通して、そういった感覚を磨くことができるのです。

石川 確かに。そんな時代だからこそ、これから時代を切り拓いていく若い人たちには、固定観念から解き放たれ、かつ、リベラルアーツを学んでもらいたいと思います。さまざまな分野の教養がある人ほど、それだけ色々な根拠をもとに思考の軸を持ち、他者がとてもできないような判断や決断ができるようになるのですから。

石川 確かに。そんな時代だからこそ、これから時代を切り拓いていく若い人たちには、固定観念から解き放たれ、かつ、リベラルアーツを学んでもらいたいと思います。さまざまな分野の教養がある人ほど、それだけ色々な根拠をもとに思考の軸を持ち、他者がとてもできないような判断や決断ができるようになるのですから。

M.E. アートを通したさまざまな学びが、リベラルアーツにも通じ、強いては、その知識やスキルがビジネスにも活かされるというわけですね。因みに、これまでビジネスの場で、アートの知識が活かされたご経験は?

M.E. アートを通したさまざまな学びが、リベラルアーツにも通じ、強いては、その知識やスキルがビジネスにも活かされるというわけですね。因みに、これまでビジネスの場で、アートの知識が活かされたご経験は?

石川 はい。これは2009年になりますが、米国トム ブラウン社を買収する際に、3時間ほどでしたが、トム・ブラウン氏とご一緒したことがありました。ビジネス的な話は最初の1時間ほどで、残りの2時間は終始アートの話題でした。メトロポリタン美術館やMOMAニューヨーク近代美術館の展示についてや、気になる作家について話したことを覚えています。

石川 はい。これは2009年になりますが、米国トム ブラウン社を買収する際に、3時間ほどでしたが、トム・ブラウン氏とご一緒したことがありました。ビジネス的な話は最初の1時間ほどで、残りの2時間は終始アートの話題でした。メトロポリタン美術館やMOMAニューヨーク近代美術館の展示についてや、気になる作家について話したことを覚えています。

M.E. なるほど。今や、グローバル企業の経営トップにとって、アートに関する知識は、欠かすことのできない素養のひとつと言えますね。

M.E. なるほど。今や、グローバル企業の経営トップにとって、アートに関する知識は、欠かすことのできない素養のひとつと言えますね。

石川 世界のエグゼクティブと対等に、アートについて意見交換ができる経営者が日本に一体何人いるでしょう。

石川 世界のエグゼクティブと対等に、アートについて意見交換ができる経営者が日本に一体何人いるでしょう。

M.E. アートは今、ビジネスにおける世界共通言語なのですね。ではこの辺で、それぞれの芸術祭の見所や愉しみ方について伺いたいと思います。

M.E. アートは今、ビジネスにおける世界共通言語なのですね。ではこの辺で、それぞれの芸術祭の見所や愉しみ方について伺いたいと思います。

中尾 はい。今、「地域活性化」や「まちづくり」という言葉を新聞などで目にする機会は多くなりましたが、地方は大都市圏と比べて交通の便も悪い。また、娯楽施設も少ないので、大都市圏よりも魅力的な街にするのは、なかなか難しいのが現状です。

中尾 はい。今、「地域活性化」や「まちづくり」という言葉を新聞などで目にする機会は多くなりましたが、地方は大都市圏と比べて交通の便も悪い。また、娯楽施設も少ないので、大都市圏よりも魅力的な街にするのは、なかなか難しいのが現状です。

石川 このような状況のもと、文化や歴史など地域の文化的な資源を発掘し、地域独自のブランドとして価値や魅力を高めることで交流人口を増加させ、ホテルや飲食店を中心に、地域活性化を図る取り組みが見られるようになりました。観光地化による経済波及効果だけでなく、地域住民や事業者の参画を通したまちづくりは、地域の魅力を再認識するきっかけとなり、地域の誇りやアイデンティティの回復に繋がっていくことも期待できます。

石川 このような状況のもと、文化や歴史など地域の文化的な資源を発掘し、地域独自のブランドとして価値や魅力を高めることで交流人口を増加させ、ホテルや飲食店を中心に、地域活性化を図る取り組みが見られるようになりました。観光地化による経済波及効果だけでなく、地域住民や事業者の参画を通したまちづくりは、地域の魅力を再認識するきっかけとなり、地域の誇りやアイデンティティの回復に繋がっていくことも期待できます。

中尾 アートプロジェクトにおいて重要なことは、作品はもちろんですが、作品づくりを通してさまざまな人々とコミュニケートし、それがその社会全体に還元されることですからね。

中尾 アートプロジェクトにおいて重要なことは、作品はもちろんですが、作品づくりを通してさまざまな人々とコミュニケートし、それがその社会全体に還元されることですからね。

M.E. まさに、アートは”つなぐ”を創るということですね。具体的に、それぞれの芸術祭の見所を教えてください。

M.E. まさに、アートは”つなぐ”を創るということですね。具体的に、それぞれの芸術祭の見所を教えてください。

中尾 まず、広島では初めてとなる大規模な現代アートの展覧会で、三原市、尾道市、福山市の各中心部に百島や小佐木島を加えたエリアを舞台に開催します。とにかく国内アーティストたちを多数招致し、その地域の特産品やその土地ならではの風景などを合わせてアートに仕立て上げてしまうことで、それまでその地域の魅力として認識されていなかったものを、「地域らしさ」をアピールする存在に生まれ変わらせているところが見所です。

中尾 まず、広島では初めてとなる大規模な現代アートの展覧会で、三原市、尾道市、福山市の各中心部に百島や小佐木島を加えたエリアを舞台に開催します。とにかく国内アーティストたちを多数招致し、その地域の特産品やその土地ならではの風景などを合わせてアートに仕立て上げてしまうことで、それまでその地域の魅力として認識されていなかったものを、「地域らしさ」をアピールする存在に生まれ変わらせているところが見所です。

M.E. アートプロジェクトを通じて、元々その地域に存在していた魅力を再認識させる効果もありますね。石川さんはいかがでしょうか。

M.E. アートプロジェクトを通じて、元々その地域に存在していた魅力を再認識させる効果もありますね。石川さんはいかがでしょうか。

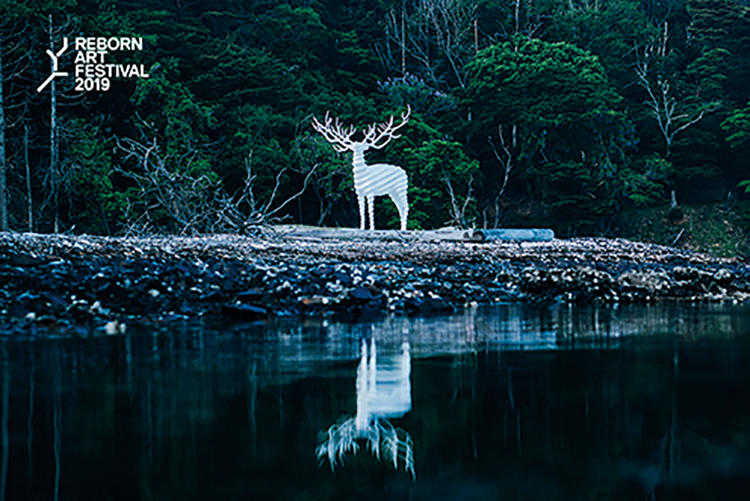

石川 岡山芸術交流は2016年にスタートさせた3年に1度のプロジェクトで今回が2回目。市立美術館や岡山城、学校や広場といった公共・文化施設等をメイン会場として展開します。これらの施設は約1km四方に集中していて、街を歩いて回遊できるコンパクトな会場配置が特徴です。特に、アーティスティックディレクターを務めるフランス人作家、ピエール・ユイグ氏が小学校の校庭に作る巨大作品には注目しています。その他、国際的に活躍するアーティスト17組が参加。街中はアート一色。”現代アートの千本ノック”を受けに来てください(笑)。AIやロボットを使った提案も必見。作品を訪ね歩く過程では、その土地の食文化や景観も楽しんでもらいたいですね。ですから、アートを巡る旅こそ、エグゼクティブに必要な、今最もクールなライフスタイルだと思います。

石川 岡山芸術交流は2016年にスタートさせた3年に1度のプロジェクトで今回が2回目。市立美術館や岡山城、学校や広場といった公共・文化施設等をメイン会場として展開します。これらの施設は約1km四方に集中していて、街を歩いて回遊できるコンパクトな会場配置が特徴です。特に、アーティスティックディレクターを務めるフランス人作家、ピエール・ユイグ氏が小学校の校庭に作る巨大作品には注目しています。その他、国際的に活躍するアーティスト17組が参加。街中はアート一色。”現代アートの千本ノック”を受けに来てください(笑)。AIやロボットを使った提案も必見。作品を訪ね歩く過程では、その土地の食文化や景観も楽しんでもらいたいですね。ですから、アートを巡る旅こそ、エグゼクティブに必要な、今最もクールなライフスタイルだと思います。