2022年に刊行された『世界一わかりやすい 腕時計のしくみ』の第2弾として、「複雑時計編」が発売となった。本書ではここ数年ブームが続いている複雑時計に絞って、その魅力的な機能や難解に動く「しくみ」を、とにかくわかりやすく解説。奥が深いさまざまな複雑機構のしくみをご紹介しよう。

コラムホイール式で学ぶ

クロノグラフの操作

高精度な制御を司る円柱型のキーパーツ

こちらの記事で述べたようにクロノグラフの操作は、複数のピラー(柱)が備わるコラムホイールがコントロールしている。形状が複雑で量産が難しかったため、かつては高級機の象徴であった。しかし2000年以降、自社製クロノグラフの開発が活性化し、各社がコラムホイールを採用。工作機械も進歩し、量産が可能にもなり、今ではコラムホイール式が大勢を占めるようになった。

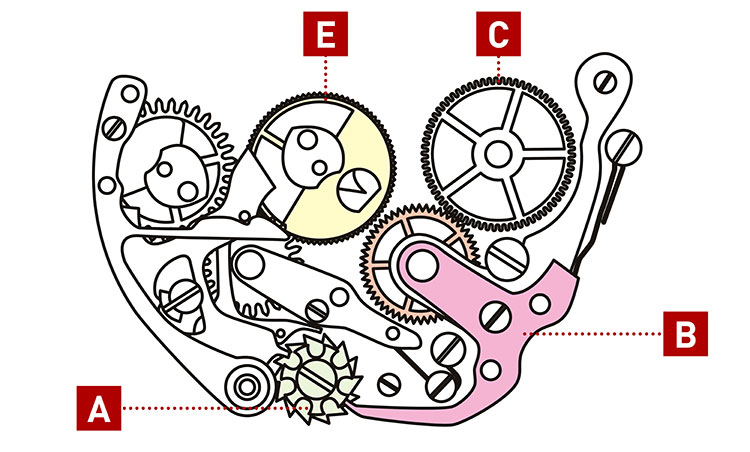

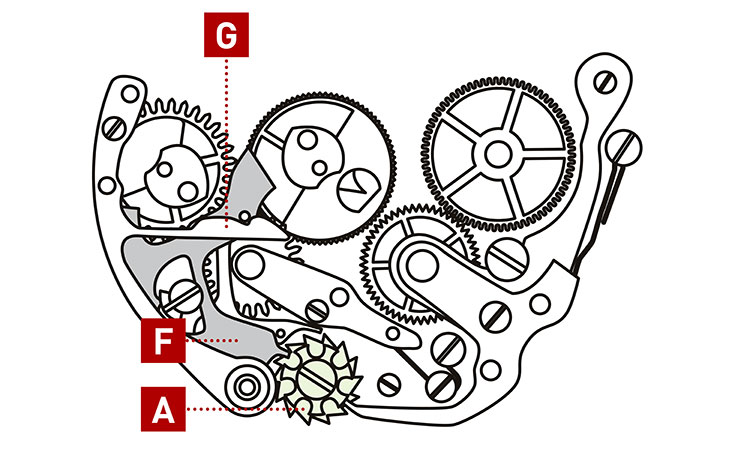

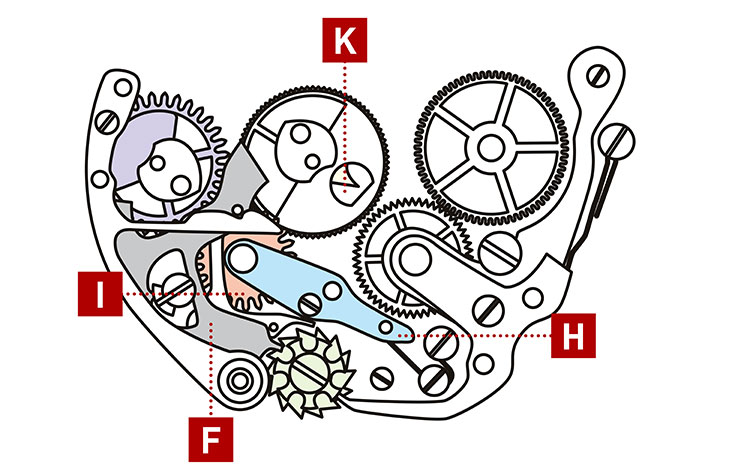

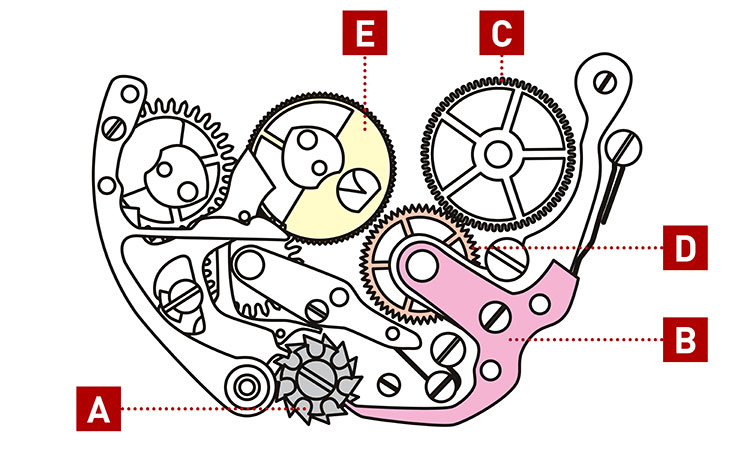

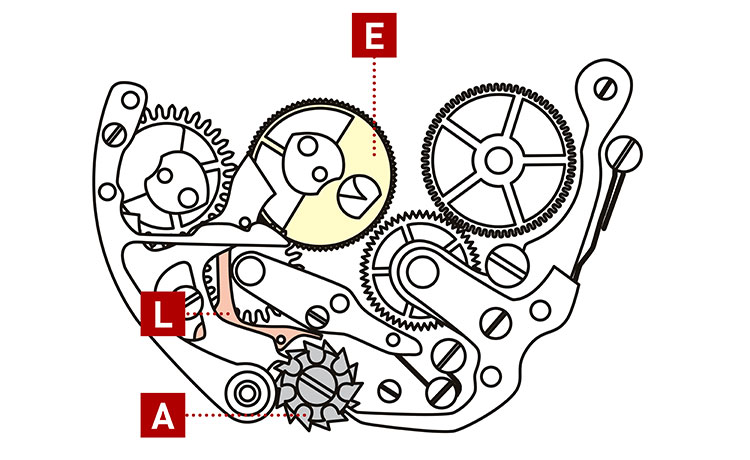

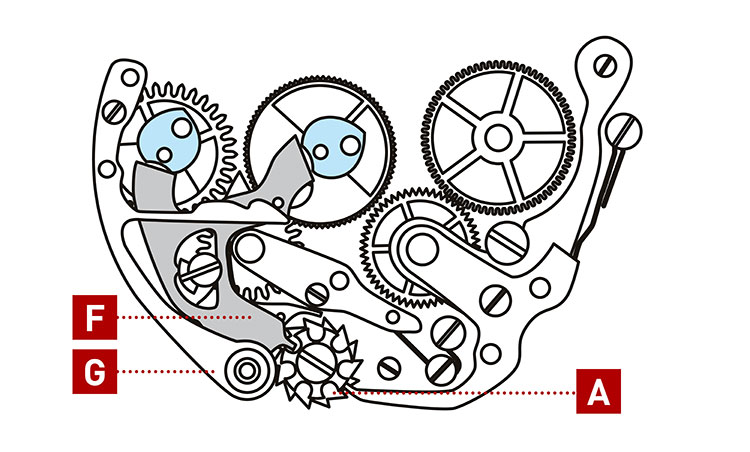

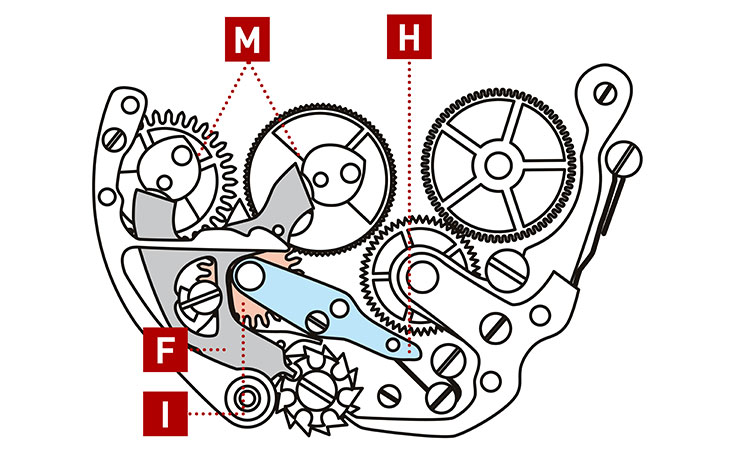

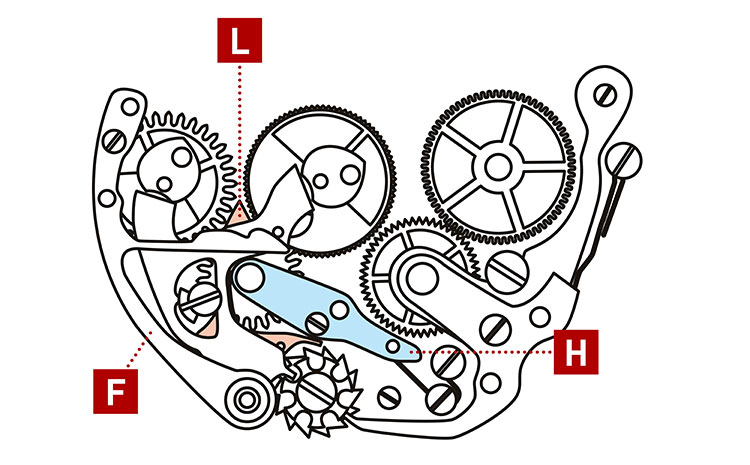

下は、各操作時の動きを示した機構図。「クロノグラフのパーツの名称」で解説した、スタート・ストップ時にコラムホイールを回す主作動レバーは、省略している。図中のパーツは、A「コラムホイール」、B「カップリングクラッチ」、C「クロノグラフ駆動車」、D「クロノグラフ中間車」、E「秒クロノグラフ車」、F「ハンマー」、G「ハンマースプリング」、HはI「分積算計中間車」を移動させる「スライディングギア」。しかし現行ムーブメントの多くには備わらず、分積算計車は固定されている。J「分積算計車」、K「送りヅメ」、L「ブレーキレバー」、M「ハートカム」。

スタート

【1】

主作動レバーがAを回すとBのツメが柱の間に落ち左上に移動。Cからの駆動力で回転しているBとEとが接合し、クロノグラフが作動する。

【2】

上の動きの中で、コラムホイールAの柱でハンマーFは跳ね上げられ、ハンマースプリングGのカギの部分に引っ掛かり保持される。

【3】

ハンマーFが跳ね上がると、スライディングギアHが右上に動き、分積算計中間車Iが、その送りヅメKに的確に当たる位置に移動する。

ストップ

【1】

プッシュボタンを押して主作動レバーが再度Aを回すと、Bのツメが、再びAの柱に乗り上げ、DがEから離れ、Cからの駆動力が切断される。

【2】

図1と同時に、ブレーキレバーLの先端がコラムホイールAの柱の間に落ちて移動。秒クロノグラフ車Eの外縁に触れ、ふらつきを抑える。

リセット

【1】

リセット時にはFのツメがハンマースプリングGの力でAの柱の間に落ちて秒・分2つのハートカムを打ち、各積算計針を0位置に戻す。

【2】

ハンマーFは、ハートカムMを打つと同時にスライディングギアHを左下に移動させ、分積算計中間車Iと送りヅメKとの接触を切り離す。

【3】

その際、スライディングギアHはブレーキレバーLを跳ね上げ、ブレーキを解除。Hをもたない場合は、ハンマーFがブレーキを解除する。

もっと知りたい方はこちら!

『世界一わかりやすい 腕時計のしくみ【複雑時計編】』

定価:2,420円(税込)

発⾏・発売:株式会社世界⽂化社

購入は

こちら