2022年に刊行された『世界一わかりやすい 腕時計のしくみ』の第2弾として、「複雑時計編」が発売となった。本書ではここ数年ブームが続いている複雑時計に絞って、その魅力的な機能や難解に動く「しくみ」を、とにかくわかりやすく解説。奥が深いさまざまな複雑機構のしくみをご紹介しよう。

旅に便利なマルチタイム表示

GMT(ジー・エム・ティー)

1884年10月1日にワシントンで開催された「国際子午線会議」の決議により、世界は24のタイムゾーン(時間帯)に分けられ、各時間帯の時差は1時間と定められた。当時、時刻の基準としていたのは、グリニッジ標準時(Greenwich mean time)。GMTは、その略であり、異なる複数の時間帯の時刻を表示するマルチタイムゾーン機構のうち、第二の時針(副時針)をもち、2つの時刻を表示できる時計の総称として使われるようになった。

グランドセイコーで学ぶ

GMTの読み方・使い方

GMT針と24時間インデックスで第二時間帯を表示

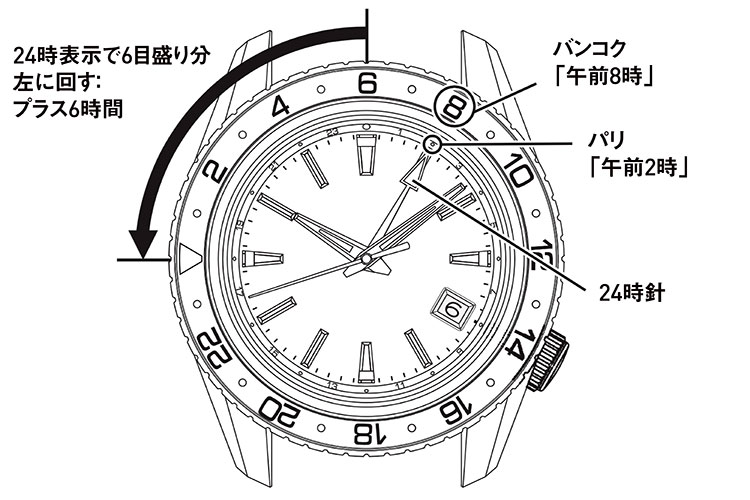

ほとんどのGMT針は、24時間表示とすることで通常の時針(主時針)が示す時刻と切り分け、離れた場所からも第二時間帯のエリアの昼夜を判別できるようになっている。最初期のGMTウォッチは、主時針とGMT針は同じ時刻を示し、24時間インデックスが備わる回転ベゼルを時差分回してGMT針で第二の時刻を読むしくみだった。

現在では、GMT針あるいは主時針のどちらか一方をリューズなどで単独で操作でき、ダイヤルの24時間インデックスで第二時間帯が読めるようになっている。さらに24時間表示の回転ベゼルが備わっていれば、それを時差分回すと第三時間帯もわかる。