時代を造ったクルマたち vol.10

デ・トマソとダイハツのビジネスから誕生した“デ・トマソ・ターボ”

今回のお題は国産車である。といっても半分モデナ人と自称する筆者がセレクトしたものであるから、イタリアはモデナとも大きな関わりのある一 台、ダイハツ シャレード デ・トマソ・ターボ(以下 デ・トマソ・ターボ)である。

2代目シャレードは今年生誕40周年を迎える立派なクラシックカーであるが、その登場から1年後の1984年に、そのバリエーションとしてデ・トマソ・ターボはデビューを飾った。シャレードは3気筒エンジンやディーゼルの導入など、エポックメーキングな“リッター・カー(1000ccの意味)”として人気を博し、良好なセールスを記録した一台だ。一方で当時デ・トマソもその栄華を極めていた。

1981年に傘下のマセラティから発表されたマセラティ・ビトゥルボは手頃な価格とハイパフォーマンスがユーザーの心を捉え大ヒットとなった。過去最大の年間販売台数を記録し、1975年に経営破綻したマセラティをようやく黒字転換させることができたという素晴らしい時期を迎えていたのだ。

“シャレード・デ・トマソ・ターボ”ギャラリー(画像4枚)

さて、デ・トマソ傘下にあったミラノのイノチェンティ社はベルトーネによってリスタイリングされたイノチェンティ・ミニを製造販売していた。それまで供給されていたブリティッシュ・レイランド製エンジンはそのクオリティも最悪であったし、彼らの経営危機のため、その供給すら怪しくなってきていた。そこで白羽の矢が立ったのが、ダイハツ シャレードの3気筒エンジンであった。ちなみにそれを仲介したニチメン(現 双日)はモモやカンパニョーロなどのパーツの日本への輸入を行っていたし、マセラティ・ビトゥルボが採用したIHI製の小型ターボチャージャーも彼らのハンドリングであった。つまり、このようなデ・トマソとダイハツのビジネスから誕生したのがデ・トマソ・ターボなのだ。

そもそも、アレッサンドロはこの手の”コラボレーション”に積極的であった。それまでにもデ・トマソ シムカ1000、フォード コルティナ デ・トマソなどに、ウェーバーキャブレターやナルディのステアリングホイールといったMade in Italyのコンポーネンツを組み付け、デ・トマソバッジを付けて販売していた。さらにパンテーラ時代からの”悪友”であるリー・アイアコッカがクライスラーのトップとなると、クライスラーのサブコンパクト・モデル、オムニ024(このモデルはごく少量が日本でも三菱から発売されている)とデ・トマソ・ブランドとのコラボレーションも、早速行われた。ダッヂ オムニ024 デ・トマソというデ・トマソ・ロゴが大きくボディサイドに入ったモデルが販売されたのだった。

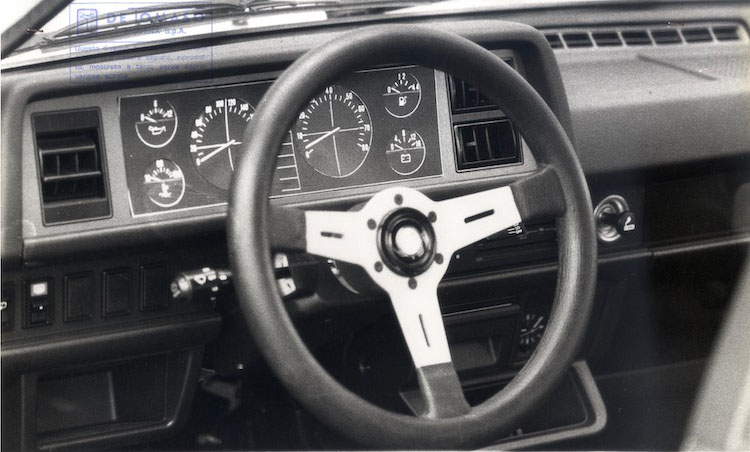

そんな彼のアイデアがあったことと、ダイハツのスポーツモデル指向が上手く噛み合ったというワケだ。「スーパーカーメーカーであるデ・トマソのイメージを活かすために、モモやカンパニョーロといったイタリア製パーツを装着し、力強いスポイラーをエクステリアの特徴にしようと当時の担当者は考えたようです。そしてコクのあるデ・トマソ・レッドを特徴としたボディカラーを設定し、イタリアンテイスト路線で行くことに決まったのです」とダイハツのデザイン室で3、4代目のシャレードのスタイリングを担当した上田英行氏は語ってくれた。