アメ車のエンジンを使ってイタリアンスーパーカーを大量生産

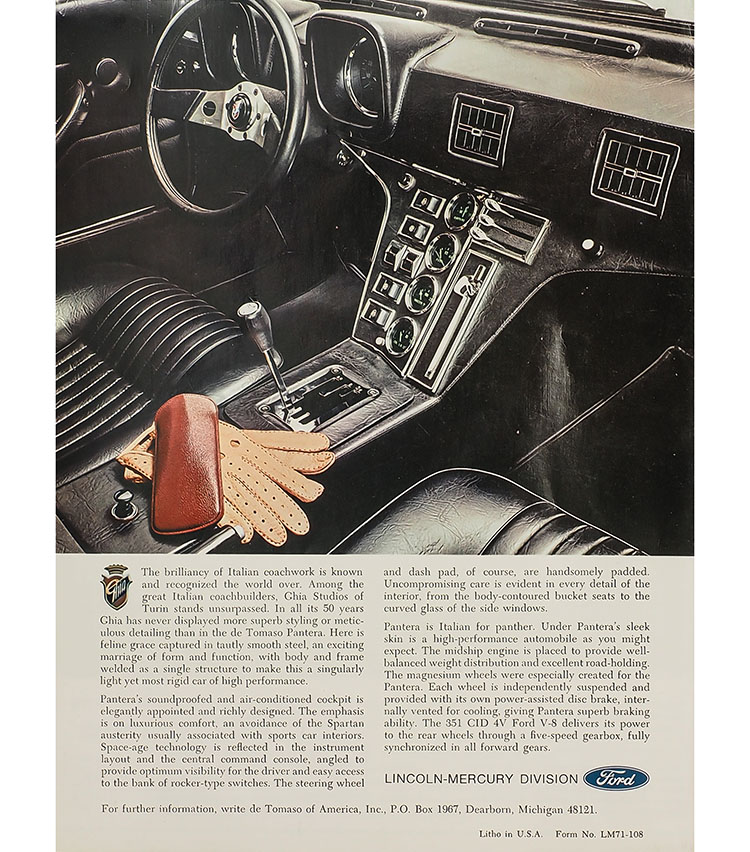

デ・トマソ・パンテーラは1970年のニューヨーク・モーターショーでデビューを飾った。パンテーラはイタリアンブランドのスーパーカーをフォードの販売網を利用し、北米で販売することを目的に開発された。北米のフォードからはマスタングなどに搭載されていたV8 OHVエンジンがそのままイタリアのモデナに送り込まれた。ボディはデ・トマソが傘下に収めたカロッツェリア・ヴィニヤーレとカロッツェリア・ギアの工場で製造され、モデナのデ・トマソにて組み立てられた。そして完成したパンテーラは当初、全てが北米へと送り込まれるという、イタリアと北米のハイブリッドモデルがその素性だ。

フォードにとって、デ・トマソとのコラボレーションは皆が切望したミドマウント・エンジンスポーツカーをいち早く販売に漕ぎ着けるというバラ色のプロジェクトであった。少なくともプロジェクト発足当初は…。

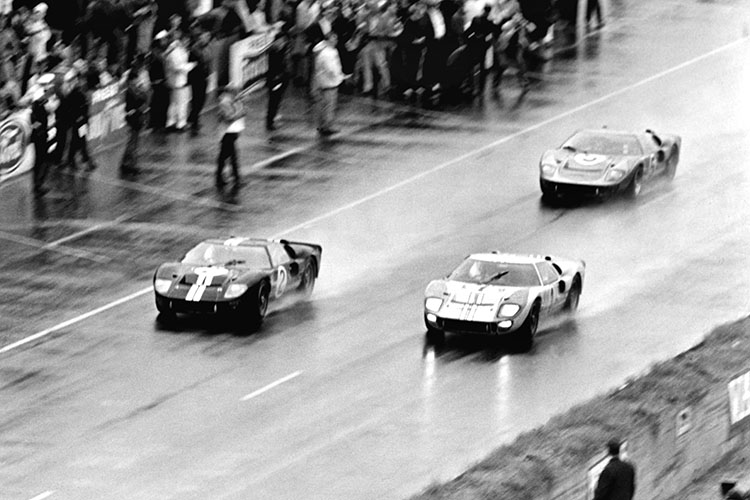

フォードにとって新しいシャーシを設計・製造するにはそれなりの時間がかかるということが解っていたし、年間5000台という生産数量はあまりに小さかった。つまりフォードのような大きな組織において特殊なスポーツカーを手際よく作り上げることは不可能であると経営陣は理解していた。奇しくも、世界中にミドマウント・スポーツカーのトレンドを作ったのは当のフォード達であったにも関わらず。そう、あのランボルギーニ ミウラもベンチマークとしたGT40こそがその元祖であった。フォードはGT40の市販化に向けて奔走したが、それは実現しなかった。

一方、デ・トマソはそれまで年間100台くらいの手作りスポーツカーしか作った経験のない存在であり、その製造施設は町工場そのものであった。だから年間5000台ものクルマをフォードという大メーカーの品質基準に適合させつつ、製造するなどということは誰が考えても無謀そのものであった。しかし、それはフォード経営トップ=リー・アイアコッカとアレッサンドロ・デ・トマソの超楽観主義によってスタートしてしまっていた。

アメ車のエンジンをそのまま使ってスポーツカーを大量生産すること自体が、モデナのスーパーカー界においては類を見ないことであった。大量生産とは無縁の伝統的製造工程を一気に変えたのがパンテーラであった。それまではフレーム(シャーシ)を外注し、そこにエンジンやトランスミッション、サスペンションなどを組み付け、トリノにあるカロッツェリアへと送られた。

そこで手作りのボディが懸架され、内装を仕上げられ、再びモデナへ戻って来た。このプロセスは時間もかかったし、コストもかかった。そこでアレッサンドロ・デ・トマソはシャーシとボディが一体となったモノコックボディを傘下に入れたカロッツェリアで大量生産するという方法をとった。

パンテーラに託された大きな使命はコストパフォーマンスの追求でもあった。当時はまだイタリアの賃金は安かったし、ドルもとても強かった。エンジンは“素の”351(5.8リッター)だからいくらディアボーンから運んだところでただのようなもの。かくして、2人の楽天家のもくろみ通りに事は進み、無事、直線番長はデビューを飾った訳だ。

しかし、前述のようにこのプロジェクトはかなりの無理があった。果たしてデビューを飾ったパンテーラにはとんでもない未来が待ち構えていたのだ。(続く)

越湖信一

モデナ、トリノにおいて幅広い人脈を持つカー・ヒストリアン。前職のレコード会社ディレクター時代から、ジャーナリスト、マセラティ・クラブ・オブ・ジャパン代表として自動車業界にかかわる。現在はビジネスコンサルタントおよびジャーナリスト活動の母体としてEKKO PROJECTを主宰。クラシックカー鑑定のオーソリティであるイタリアヒストリカセクレタ社の日本窓口も務める。著書に『Maserati Complete GuideⅡ』などがある。

関連記事一覧:時代を造ったクルマたち

文=越湖信一 EKKO PROJECT 写真=越湖信一 編集=iconic