時代を造ったクルマたち vol.04

単なる実験的創作ではない完成度の高さ

当連載、前回にて生誕50周年を迎えたマセラティ メラクについて取り上げさせて頂いた。さらにその前号でも同年デビューのマセラティ カムシンをフィーチャーした。1972年はマセラティにとってまさにゴールデンイヤーと言ってよいだろう。年間数百台あまりしか生産しない小規模メーカーにとって同時期に2台のニューモデルを発表するのは大変なことでもあっただろう。しかし、マセラティがこの1972年に発表したのはこの2台にとどまらなかった。

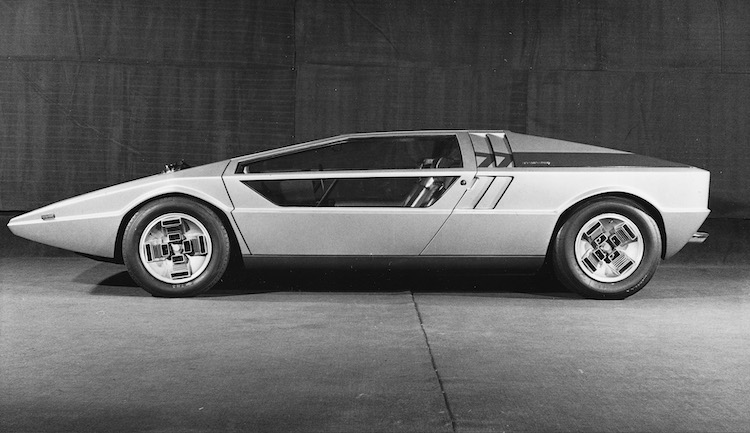

それは前年のコンセプトカーの祭典であるトリノモーターショーにモックアップとして登場したブーメランのランニング版だ。その極端なウエッジシェイプ、そして13度という水平に近いほど寝かされたウィンドウスクリーンなどから、 ブーメランはあくまでもジウジアーロによる未来に向けて描いた提案に過ぎないと多くの人々は考えた。

しかし、1972年のジュネーブモーターショーにはすべてが完全に動作し、300km/hの最高速度の達成がうたわれたランニング・プロトタイプが登場したのだ。

このブーメランはご存知のように、1971年にデビューしたマセラティ ボーラのシャーシ等基本構造をベースとしているのだが、ブーメランの原型となるドローイングはボーラのデザインスタディ時にほぼ完成していた。ジウジアーロはボーラとして製品化されたアイデアと併せてブーメラン案も提案していた訳だ。

チーフエンジニアのジュリオ・アルフィエーリはボーラによってそれまでのマセラティが持っていた保守的なイメージを刷新しようと考えてはいた。しかし、それは段階を踏むべきと考え、同じくジウジアーロの筆による大ヒット作たるギブリのイメージを踏襲する案を選択した。居住性や、ラゲッジコンパートメントの容量を確保するため、ジウジアーロが推した案よりも丸みを帯びて“ふくよかな”スタイリングがボーラに採用されたのだった。

ジウジアーロは当時、ポルシェ タピーロやアルファロメオ イグアナにみられるように、よりシャープなエッジを強調したスタイリングを1つのテーマとしていた。であるから、ボーラとして製品化された案とは少し方向の異なったアイデアを実現したいとも考えていたようだ。その流れで誕生したのがこのブーメランであったが、このプロジェクトは単なるジウジアーロの実験的創作で終わらなかったと関係者は証言している。

72005H

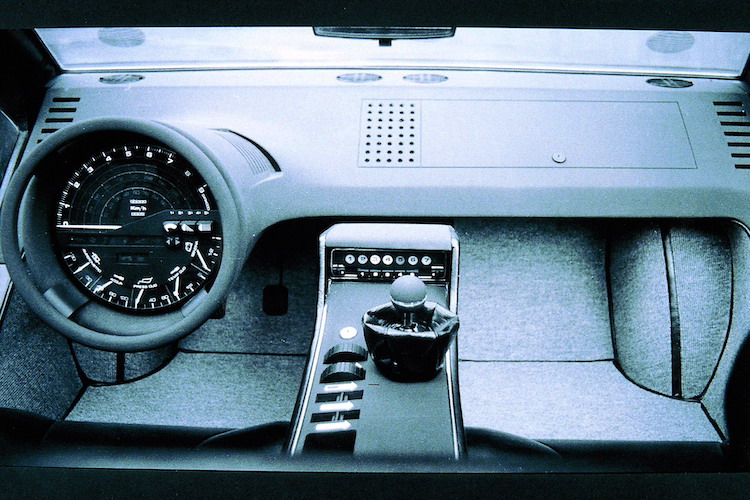

また、ブーメランのインテリアもユニークだ。ステアリングホイールの形状に沿って、ほぼ同径の大型の円形クラスターが設けられた。その上半分には同軸のスピードメーター、タコメーターがレイアウトされ、下半分には各種ゲージがレイアウトされるという画期的なものであった。フィージビリティ(再現性)を重視するジウジアーロであるから、実現不可能なデジタル表示などを用いることはなく、視覚性にも優れたものであった。さらに両サイドのドアはほぼ全面がシースルーとなり、チケット等の受け渡しの為の小窓が設けられていた。ルーフも大型のグラスタイプが採用され、極めてルーミーなキャビンであった。しかし、1972年に発表されたランニング・プロトタイプではボーラのゲージ類を流用したタイプへと設計変更された。

具体的に言えばセンターにタコメーターがレイアウトされ、その周りを水温計などの小型ゲージが囲む形となったのだ。そのため、このプロトタイプにはスピードメーターが装着されないという大胆な割り切りがなされていた。

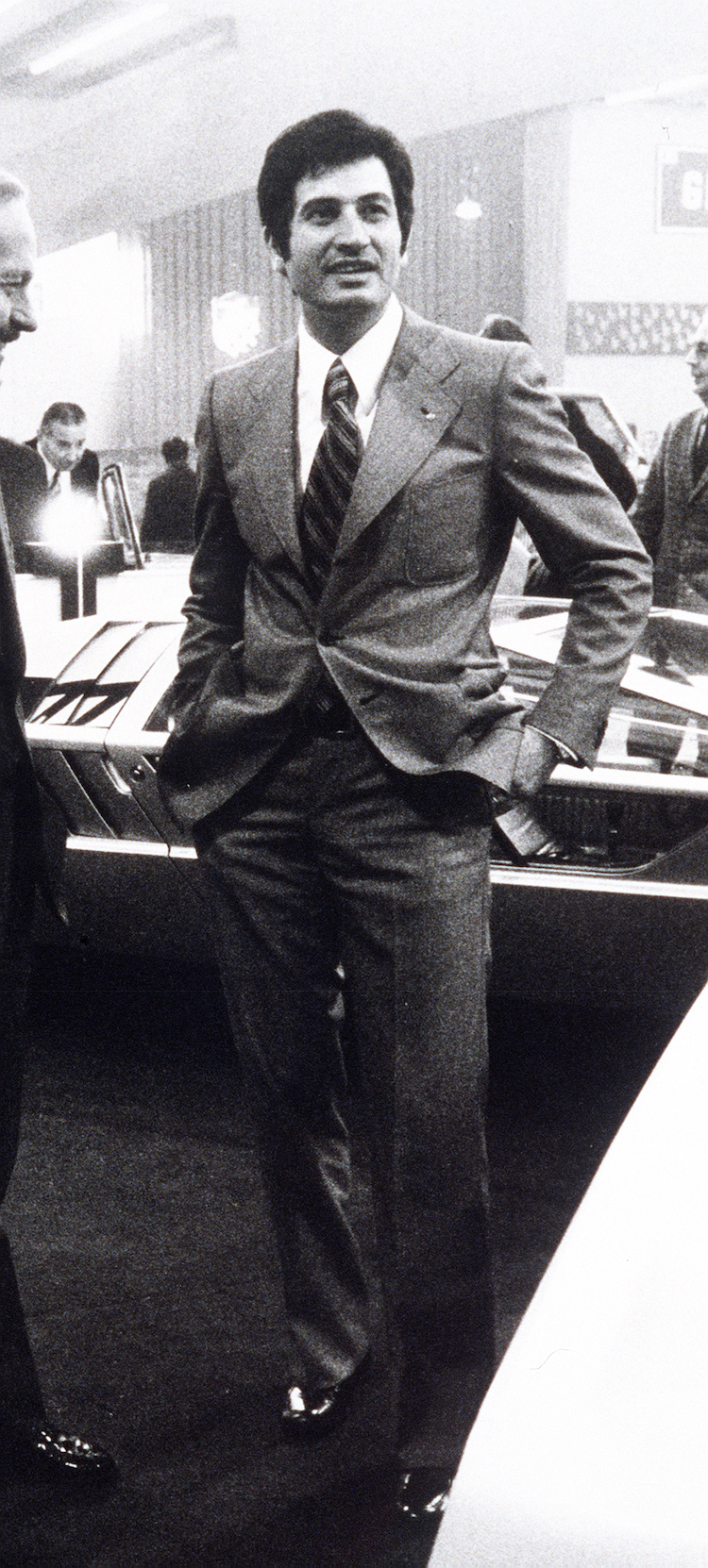

いずれにしても、イタルデザインとマセラティによって共同制作されたランニング・プロトタイプの完成度は高かった。「私たち開発ドライバーは結構な距離を熟成の為に走らせたんだ。そう、どこでも注目を浴びて大人気だった。」とエルマーノ・コルギは語る。

そう、ブーメランは商品化に向けてマセラティ内部で真剣に検討されたのであって、単なるジウジアーロの提案では終わったのではなかった。しかしマーケティングサイドからは否定的な声があったという。そこそこ年齢層の高いマセラティ顧客にとって、この極端にシートが寝て、ストレートアームのドライビングポジションは受け入れられないのではないか。また、ドア下部がガラスであるからドライバーもパッセンジャーも外から丸見えになってしまうではないか、と。

ほぼ同時期に、あの革新的なスタイリングのランボルギーニ カウンタックLP500が発表されていることにも注目したい。フェルッチョ・ランボルギーニから経営を任されたパオロ・スタンツァーニは大成功したミウラのすべてを捨て、白紙からカウンタックの開発を進めた。「伝統のない自分たちには他にない革新的なものを創るしか未来はなかった」と。しかしそのカウンタックもプロダクションモデルが完成するのは1974年のことだったのだ。