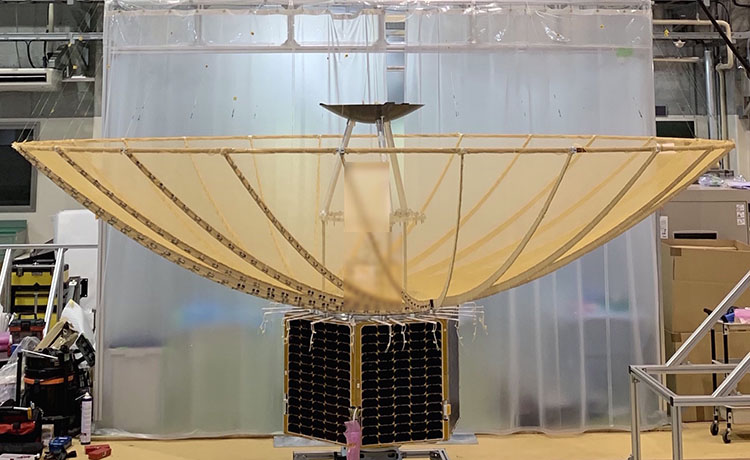

イザナギ、やったね!

「イザナギ」の動作確認には当初の予定よりそれはそれは慎重に、極めてじっくりと時間をかけましたが、地場企業の方々と作り上げた初のSAR衛星で、宇宙実証、技術実証ができたことはイザナギの大きな実績で、とても誇らしいです。ううっ。涙 あとは、初画像取得です! ここまできたら、もうすんなり取れておかしくなさそうなのですが、データを受信する機能で不安定なところがあるようで、画像化につながらない状況が続いていて、解決に向けて原因調査中です。そのため、イザナギのデータの画像化に向けては長期的取り組みへと切り替え、日々調整を続けています。

人工衛星の「バミューダ・トライアングル」?

さて、自粛期間中も行われていた衛星との交信ですが、それは話を聞いていると、宇宙で産まれた子供を日々育てるようなものです。衛星は秒速約7キロメートルの速さで、約90分で地球を1周しますが、日本上空にきて交信できるのは約10分です。そして、1日に5〜6回ほど日本上空にやってきます。運用チームはこの1日5〜6回のパス(衛星が上空にやってきて交信できる時)の度に、交信しながら衛星のクセをつかみ、色々とできることを増やしています。

でも、コマンド(衛星への指示出し)を送るのに反応しなかったり、実は向こうはコマンドに対して反応したのに、それがこちらに伝わっていなくて、同じコマンドを送るから、向こうが拗ねてしまう、なんてこともあるそうです。向こうの顔も見えないし、すごく忍耐のいる仕事だな、と思うんです。

おまけにそのパスの時間が深夜のときもあれば昼間の時間にもなったり、毎日毎日変わるのです。そんな不規則な時間の勤務なのに、運用チームはシフトを組んで疲れた感じもなく、(いや実際は大変に違いない)、いつだって冷静に落ち着いて運用しているので、頼もしいかぎりというか尊敬しかありません。

運用についてはいろんな話を聞いていましたが、とても興味深かったのが、バミューダ・トライアングルのような魔の場所が人工衛星にもあるということ。

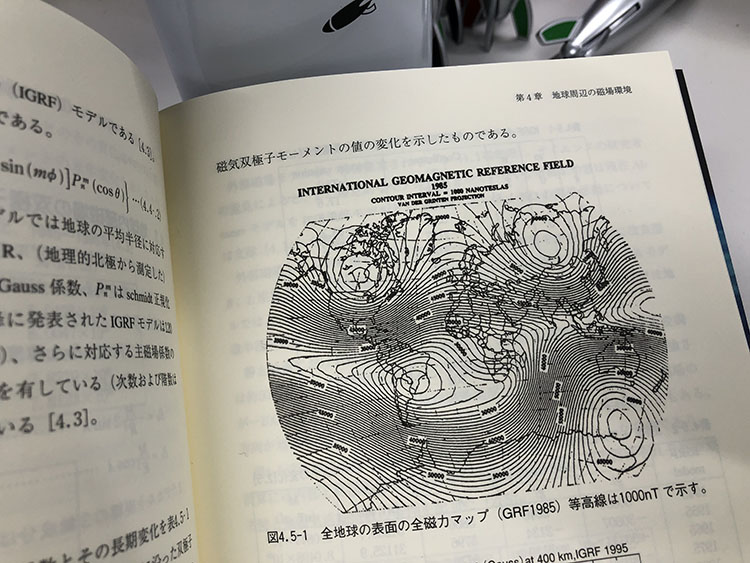

イザナギは当初、なぜか1周している間に1回リセット(電源が落ちてまた立ち上がる、パソコンと同じです)する現象が起きていたときがありました。日本上空に来ているときに「いついつにリセットしたよ」と報告してもらうわけなんですが、その理由が定かではないのです。これを知るにはデータを貯めて解析して……という調査が必要なのですが、そのときに聞いたのが「South Atlantic Anomaly」、南大西洋異常帯、です。

場所はブラジルの近くのほうの南大西洋です。(なのでブラジル異常帯とも言われるそうです)

ここは、簡単にいうと(私が理解したかぎりでは)、地球の磁場が上空で弱くなっていて、そうなると、この領域での放射線レベルが他よりも上がって、ここでは衛星が通るときも故障しやすくなるんだそうです。なんでも、コンピュータのトラブルが起きやすくなるとのこと。 はーーーー。なんと。そんな場所が。

なので、イザナギが1周している間に1回リセットするのも、ここが原因ではないか、という話が出たのです。でも、今はそれが原因ではないことがほぼ分かり、リセットすることも減り元気な衛星に育っています。ふう、良かった。