蔵の中を巡り日本酒醸造を見学

杜氏をはじめ蔵人は酒造り期間中、納豆やヨーグルト、ナチュラルチーズなど発酵する食べ物は厳禁というストイックさ。「酒造りは発酵を見極めるのが何よりも大切なこと」と説明を受けて、それも納得。見極めるには板谷杜氏曰く「ツラの状態を見る」ことなのだそう。数時間毎に目で確認し、酵母の奏でる音を聞き、櫂を入れた時の重さを感じ、酒そのものを味わい、嗅ぐ。酵母の種類が違えば、発酵具合も変わる。それを五感を使って判断する。このひと時も気を抜けず、途方もない手間暇をかけることによって旨い酒が醸されるのだ。

蔵でいくつか試飲させてもらった。まだ仕込んで5日目という桜の花から採取した酵母を用いた酒母は、この段階ではまだアルコールはなくまろやかな甘味が。次に11日目のものを飲むと、酸度が上がっていて、この時点で既にアルコールが生成されている。1mlでに2~3億匹の酵母がいるとか。

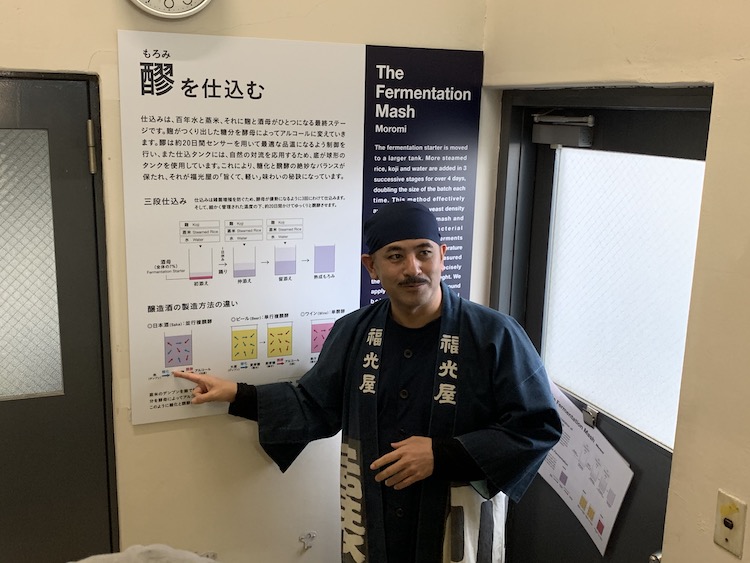

板谷和彦杜氏は酒造り歴30年、福光屋で杜氏になって8年目を迎える。修行は伏見で。「酒蔵に米が届いて最短で45日。長くても100日くらいで酒になるんです」と教わった。その昔、杜氏は季節労働だった。漁師などの本業がありながら、冬になると酒蔵にチームで赴いて酒造りを行う。それをかなり早い時期から社員制度にし、通年で地位を安定化したのが福光屋の偉業だろう。

そして、研究開発部門を設置したことで膨大な酵母のコレクションができた。その様々な酵母を使って、酒以外にも食品や化粧品など新たなチャレンジをすることが可能になったのだ。しかし、時代や状況が変わって、たとえ科学の力が導入されても人が醸すという酒造りの真髄は変わらず残っている。

板谷杜氏は毎朝、出勤すると屋上にあるお社に今日も無事に働けることへの感謝を表し、お詣りするという。科学がこれだけ発達しても見えない力が酒を醸していくことに対する畏敬の念。しめ縄で守られた結界・蔵の中で微生物と醸し人たちは今日も偉大な仕事を続けている。