日本一の老舗シューケアメーカー「コロンブス」の全面協力、Begin & MEN’S EX特別編集で好評発売中の書籍『究極の靴磨き』から、その中身をピックアップしてご紹介する。今回のトピックはちょっとマニアックな「アンティーク磨き」。その手順をまとめました。

アンティーク磨きを極める

カスタムする醍醐味が味わえるアンティーク磨きは、もはや趣味の領域にある。100年前のヴィンテージシューズのような風情だって出せる。

【使用する道具】※週に1度の靴磨きに加えて必要なもの

乳化性クリーム(染料ベース)

油性ワックス

しっかり塗膜を作り、ツヤを生む『ブートブラック シューポリッシュ』。1000円

油塗布用ブラシ

豚毛を使ったドイツ製の『ジャーマンブラシ8』。手にすっぽりと収まる。400円

液状クリーナー

『ブートブラック ツーフェイスプラスローション』。2500円

【手順のポイント】

[1]液状クリーナーで汚れを落とす

鏡面磨き同様、きれいに色を乗せるためには、アンティーク磨きもプレメンテで汚れを徹底的に取り除いてやらなければならない。馬毛のブラシで埃を払い、染み込んだ諸々をクリーナーで落とし、すっぴんの状態に戻そう。

[2]根気よく時間を掛けて

ブラッシングのときは肩の力を抜いてスナップをきかせるように、クリーナーは指先には力を入れず指の自重だけで。ワックスが残っていれば、色もきれいに入らない。丁寧に根気よく時間を掛けて汚れを取ろう。

≫ ここまで15分

[3]乳化性クリームを塗料用ブラシで取る

着色剤が顔料ベースの乳化性クリームだとどうしてものっぺりとした印象に。ここでは染料ベースのクリームを使う。色が繊維に浸透するので、透き通るような質感が得られる。濃淡も思いのままだ。

[4]塗布用ブラシで塗布する

塗り込む道具には塗布用ブラシを使う。指先の感覚がダイレクトに伝わるこのブラシは色付けに最適である。クロスだと摩擦が起きて色が入りにくい、ということも。力加減は豚毛のブラシ同様、歯垢を取る歯磨きのように。

[5]塗り重ねる

濃くしたい部分に塗り重ねる。速やかにクリーナーで処理すれば簡単に取れるので臆せず大胆に。イメージ通り着色できたら少し色の薄いクリームを着色・未着色の境目に塗布。色の変化をなだらかにするためだ。

≫ ここまで30分

[6]油性ワックスで仕上げる

染料を浸透させたアッパーを保護し、退色を防ぐ役割をするのが油性ワックスだ。乳化性クリームと同系色のワックスを塗布用ブラシで全体に薄く塗布しよう。鏡面磨きの要領でクロスと水で仕上げると完成だ。

[7]完成

アンティーク磨きならではの美しいグラデーションが現れた。より個性的な仕上がりを望むなら、青や緑など元の色とはまったく異なる色を入れるのも面白い。ぜひトライしたい。

≫ ここまで45分

BEFORE

AFTER

豚毛ブラシを掛ける

何度も塗り重ねるアンティーク磨きはどうしても厚塗りになりがち。気になる部分は豚毛のブラシを、弾き飛ばすように掛けてやろう。

メダリオンは濃く

ブローグシューズの顔となるメダリオンには塗布用ブラシで陰影を付けると、何とも言えない深みが出るのでおすすめだ。

さらに深く、詳しく、丁寧に、靴磨きを極めるには・・・?

書籍『究極の靴磨き』好評発売中!

関連記事:日本一の老舗シューケアメーカーが直伝する”究極の靴磨き”とは?【書籍『究極の靴磨き』が発売】

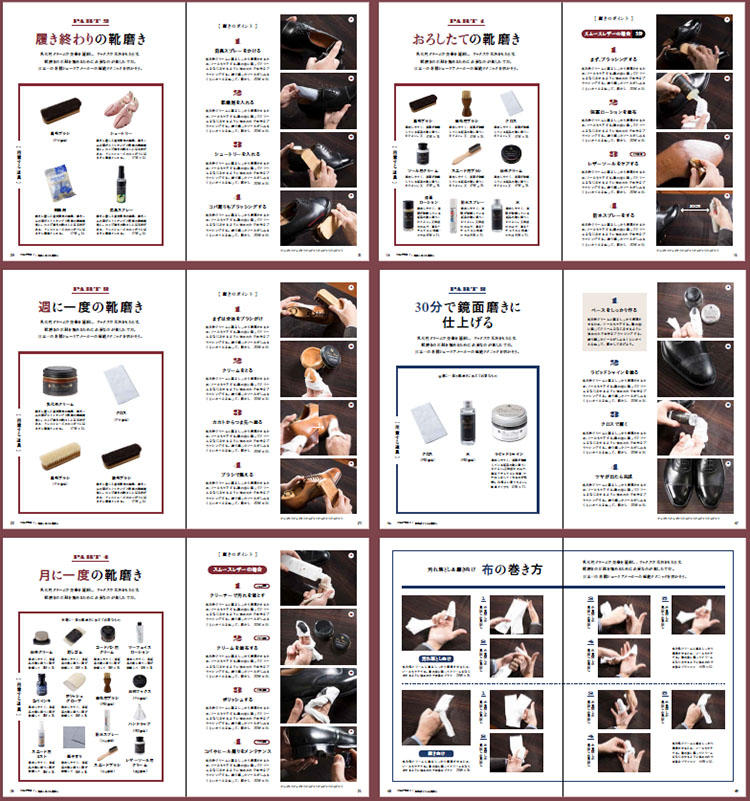

—INDEX—

ChapterⅠ 頻度に応じた靴磨き

おろしたての靴磨き/履き終わりの靴磨き/週に1度の靴磨き/月に1度の靴磨き/半年に1度の靴磨き

ChapterⅡ 短時間でできる靴磨き

1分で光らせる/5分でツヤを出す/30分で鏡面磨きを完成させる

ChapterⅢ 上級者向けの磨きを極める

立体感を出す磨きを極める/アンティーク磨きを極める

ChapterⅣ トラブル対策

キズ編/カビ編/塩吹き編/クレーター編/シミ編

ChapterⅤ 磨きがいのある デザイン別 究極の靴カタログ10選

世界文化社刊 1300円+税

>> Amazon.co.jpで購入する