『かばんの男』との出会い

藤井さんは仕事を好きだと感じながら、社風に馴染めない部分もあり6年半ほどでダイハツ車体を退社。そのあと、デザイナーだったお兄さんの手伝いを始めた藤井さんが30歳の時に転機が訪れた。義理のお姉さんが「こういうの好きじゃない?」と一冊の雑誌を見せてくれたのだ。

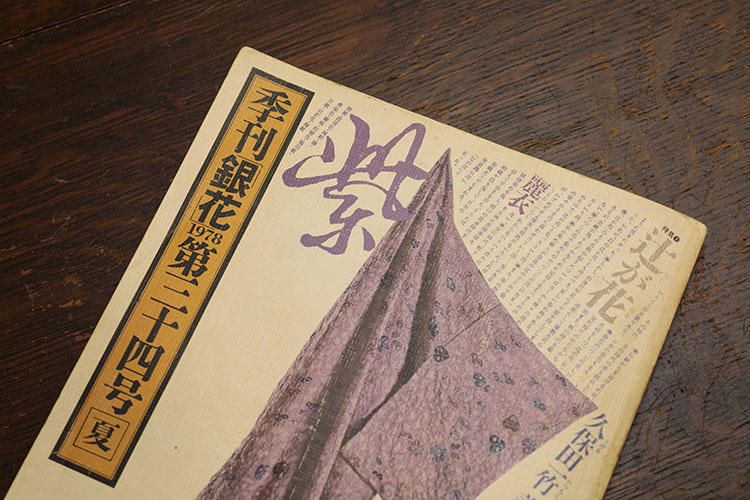

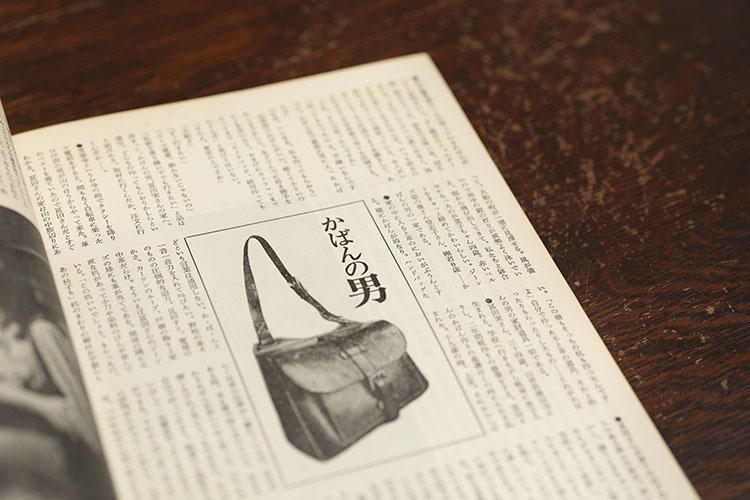

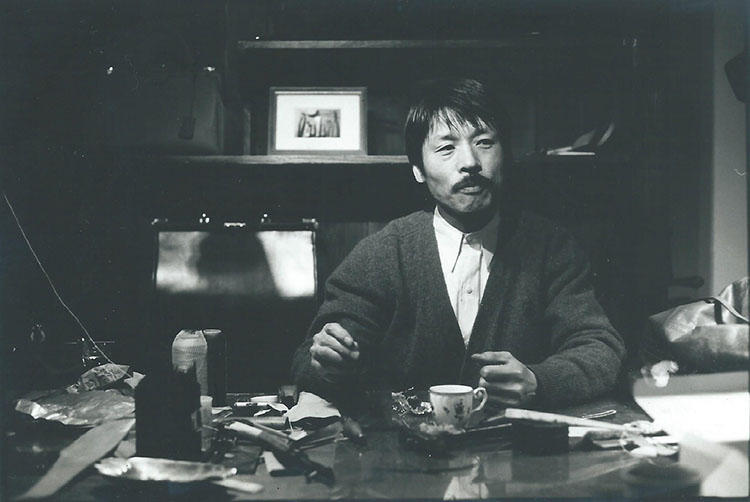

それが『銀花』第三十四号(昭和53年、文化出版局)。『銀花』は日本の暮らしのなかの美意識をテーマに、伝統的な文化や名所、工芸などを紹介していた季刊誌である。そのなかで藤井さんの目が釘付けになったのは『かばんの男』という記事。記事ではTさんという鞄職人の作品とインタビューが掲載されていた。

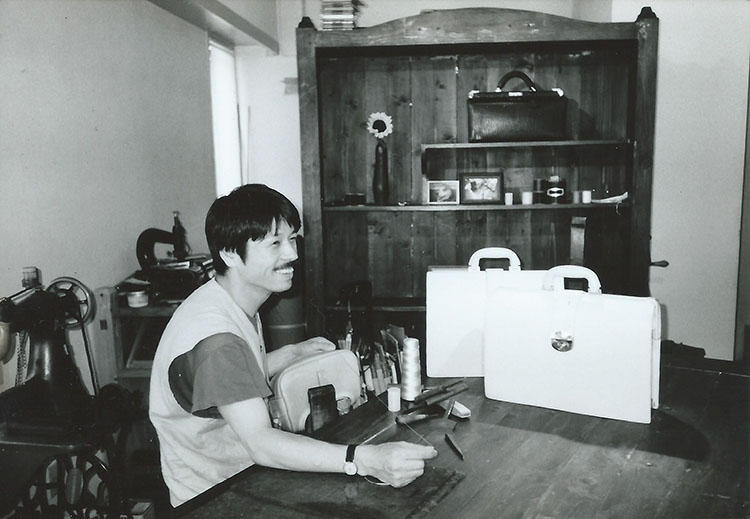

「誌面を読むと技術で鞄を作っている。つまり手縫いであることに魅かれて鞄づくりを始めたのです。インターネットもない時代のことです。革を調達しようと方々に電話をしました。東京・浅草橋の革手芸店が小売りをしてくれるとわかり、ようやく革を入手。『銀花』に掲載されていたものと同じ鞄を作ろうと思い、カバンの背景に写っているものから寸法を類推して三面図を引いて作ったんです。それがとにかく面白かった。鞄はいま見ても、そこそこの出来だったんですよ(笑)」

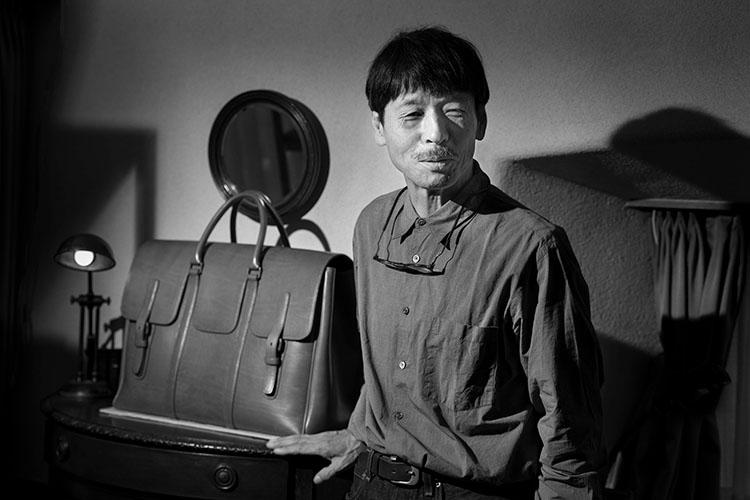

その後、鞄メーカーに4年ほど勤務したのち、独立。藤井さんは、お兄さんの助けもあって東京・国立にお店を構えることになった。店名は「ベンチ」。が、現在のFugeeとは異なり、ベンチは木工やイラストレーター、人形作家、陶芸家といった若いクリエイターたちが集まって共同で運営するお店であった。たとえ情熱を傾けて作ったものでも、メーカーに買い付けをお願いすると値段交渉の末、買いたたかれてしまうのがビジネスの実情。藤井さんのお兄さんは、そうした風潮をよしとせず、作品の価値を認めてもらうために、若手作家を束ね、これに対抗しようとしたのだ。

2年ほど経過したころ、お店にも転機が訪れようとしていた。複数の作家で運営しているはずのお店の大半が藤井さんの作品になってしまったのだ。「お客さんから、鞄屋なのに人形や陶器を置いてるの?なんて言われました」。結局、ベンチは、ほかの作家さんたちの理解を得て、Fugeeの単独店舗にすることとなった。